2025年4月2日

是第18个“世界孤独症日”

今年活动主题为

“落实关爱行动实施方案,

促进孤独症群体全面发展”

邻居王奶奶家有个孙子,大家都觉得他是个怪孩子。日常事物他都懂,可行事又常让人摸不着头脑。

他出生时不哭不闹,该说话时也不吭声,等会说话后,语气语调都异于常人。他做事笨手笨脚,很多动作都不自然,对家人也不亲,整天抱着个脏娃娃。

他从不和年纪相仿的孩子一起玩。课间,别的孩子嬉笑打闹,他却独自在操场踱步,或是追栅栏外的汽车,或是盯着太阳看,那模样很怪。

但是,他在有些方面超乎常人地执着,比如严守交通规则,绿灯亮时会喊着 “一、二” 再过马路。但课堂上却完全相反,老师讲课他会突然起身走出教室,多次劝阻也不听,或者竟直接躺在教室地上睡起来。

在他13 岁时,精神状态变的很差,常自言自语,还会无故砸别人家窗户,说屋里有人骂他。后来他父母带他去了南方,此后便没了消息。

No.1

孤独症的主要特点

孤独症又称自闭症,是一种广泛性发育障碍,通常在儿童早期出现,会对个体的社交互动、沟通能力、兴趣和行为模式产生显著影响。以下是其主要特点:

1

社交障碍

孤独症患者往往对他人的存在缺乏关注,不主动与他人进行眼神交流,很少对他人的呼唤做出回应。例如,在集体活动中,他们可能独自玩耍,不理会其他孩子。在与人交往时,也难以理解他人的情感和意图,不懂得通过表情、肢体语言等方式进行社交互动。

2

语言发育迟缓

许多孤独症儿童在语言发育方面明显落后于同龄人,可能说话较晚,或者在语言表达和理解上存在问题。比如往往只能从字面上理解话语的意思,难以理解隐喻、幽默等较复杂的语言形式。还有些患者可能会重复别人说过的话,或者在对话中不恰当的使用语言。

3

重复刻板行为

孤独症患者经常会出现重复性的动作,如拍手、摇晃身体、旋转物品等,而且这些行为通常是无目的的。他们还可能对某些特定的物品或活动表现出过度的专注和强烈的兴趣,如只喜欢玩某一种玩具,关注某个特定的物品,或反复观看同一部动画片等。

No.2

孤独症的病因

孤独症的病因尚未完全明确,但研究证实是遗传因素与环境因素相互作用的结果。同卵双胞胎患病一致性高达60%~90%,远高于异卵双胞胎(0%~10%)。环境因素包括高龄妊娠、孕期感染(如风疹)、接触农药或重金属等。

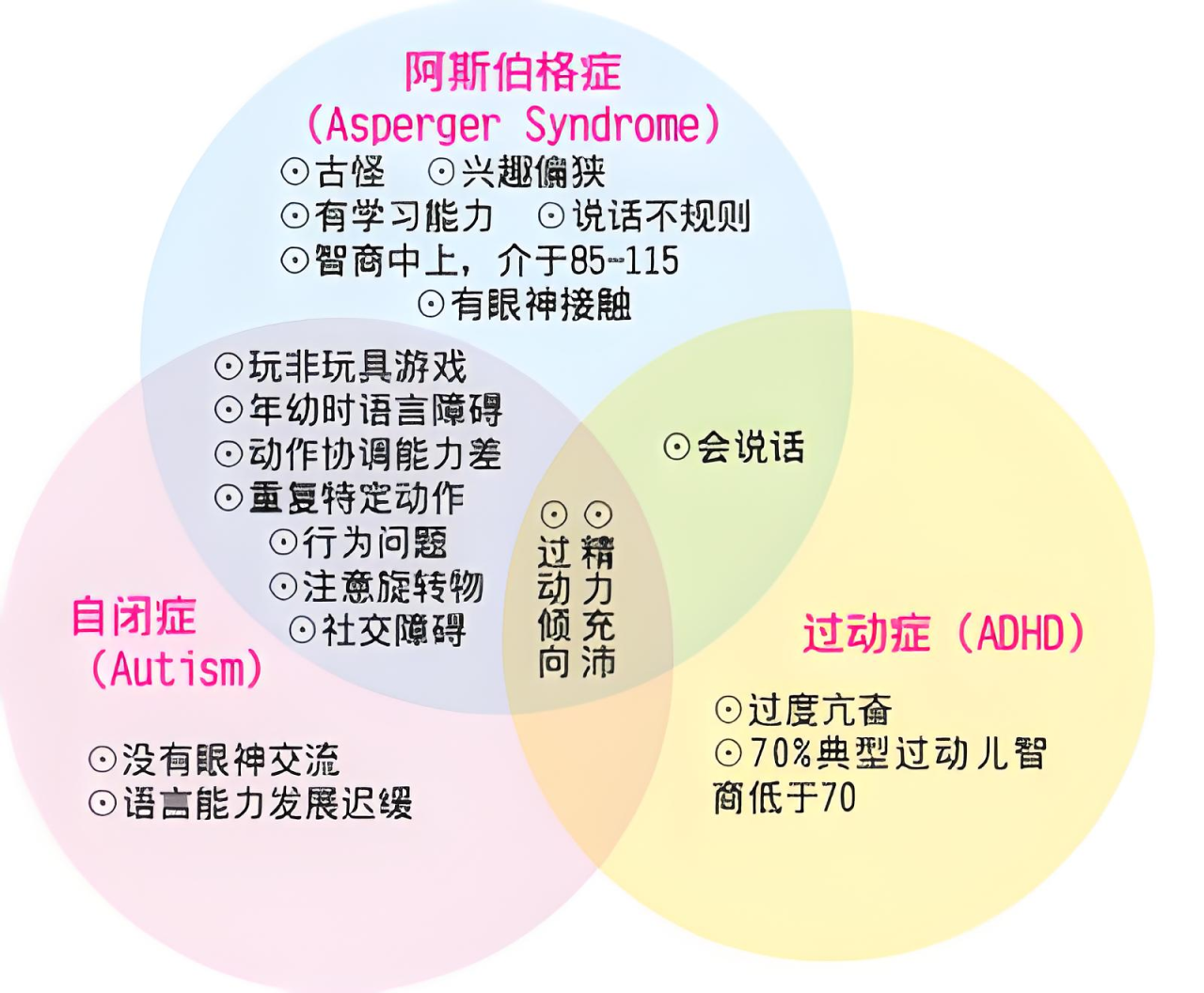

孤独症还可能共病精神发育迟滞、精神分裂症、注意缺陷多动障碍等多种疾病。而王奶奶的孙子,极有可能患的是阿斯伯格综合症,这是孤独谱系障碍中一种较为特殊的类型。

阿斯伯格综合症患儿在语言及认知能力方面保留相对较好,这也就解释了为什么他能够正常说话,只是语气语调有些怪异;他能读懂故事,学习成绩也还说得过去。但这类患者行为方式刻板,兴趣狭窄,社会交往困难。所以他才会总是抱着脏娃娃,过马路时会喊 “一、二”,平日里也总是独来独往,做着那些在旁人看来稀奇古怪的事情。后来,他或许是共病了精神疾病,才会出现自言自语、幻听有人骂他的症状。

No.3

孤独症的治疗

对于孤独症的治疗,早期训练是关键,主要目的是帮助患者提升语言能力、社交能力和生活能力。目前,虽然还没有某种药物能够完全治愈孤独症,但可以缓解患者的情绪异常,比如情绪不稳、易激惹等,还能改善其过度活动、自伤行为、攻击行为等,为后续的教育训练创造更好的条件。

令人欣慰的是,听说王奶奶的孙子在父母的带领下去了医院,经过系统的治疗,他的精神症状得到了明显缓解,如今已经不需要再依靠药物维持了。他的父母在南方开了一家面馆,而他也在面馆里当起了拉面师傅。凭借着他“刻板”的做事风格,他做出的面始终保持着劲道爽滑的口感,面馆的生意也一直十分红火。

No.4

如何降低孤独症的发病风险

虽目前无法完全预防这种疾病的发生,但可通过以下措施降低风险:

1

孕期保健

补充叶酸、避免吸烟饮酒、控制慢性病(如糖尿病)。

2

早期筛查

0-6岁儿童定期接受孤独症筛查。

⭐1岁以内婴儿期4次,分别在3、6、8、12月龄时;

⭐1至3岁幼儿期4次,分别在18、24、30、36月龄时;

⭐学龄前期3次,分别在4、5、6岁时。

3

家庭观察

若发现语言倒退、社交冷漠等迹象,及时就医评估。

目前大家对孤独症还常常存在一些认识的误区,比如“孤独症是父母冷漠导致的”,事实上孤独症的发病与教养方式无关,是神经发育障碍;还有人认为“孤独症孩子都是天才”,事实上仅约10%患儿有“孤岛能力”(如超强记忆力),多数伴随智力或生活能力缺陷;还有人认为“孩子大点自然会好”,事实上孤独症的核心症状持续终生,早期干预可显著改善预后。

消除误解并非一朝一夕,需要社会各界齐心协力,从了解孤独症出发,摒弃偏见,营造平等的交流环境。让我们秉持尊重、接纳的态度,用爱编织一个温暖的世界,让孤独症群体也能在人生舞台上绽放光彩,自在前行。

供 稿:大连市医学会医学心理学专科分会 大连市第七人民医院

编 辑:陈 硕

审 核:尹思思 孙晗潇